Creative Work

Creative Work

印刷物やインターネットを含めた情報伝達媒体である各種メディアは、当然ながら目的があって製作されるものであるが、情報伝達手段のデジタル化によりメディアの効果測定が容易になったため、これまで以上に、目的に対するメディアの効果が重視されている。

このため、メディアの製作においては、発注者・受注者がコミュニケーションを取りながら、メディア活用の目的を共有したうえで、作業プロセスを進めていくことが重要になる。

本誌では、メディアの製作に先立ち必要となる、目的の共有や方向性の策定、表現方法の決定などの作業プロセス全体を「クリエイティブワーク」と呼び、広報活動などにおける「課題解決のためのコミュニケーション戦略活動」と位置付けている。

情報伝達手段が多様化し、手軽に情報を発信・入手することが可能になった現在、自らが発信する情報への共感や理解を得るためには、適切な表現を行うための戦略や技術が必要となる。

クリエイティブワークは、さまざまなメディアを通じて、発注者(情報の発信者)が、伝えたい相手に対し伝えたい思いを正確にスムーズに伝え、共感や理解を得るための効果的な戦略活動である。

クリエイティブワークは、「デザイン」という言葉に包括されることもあり、デザイナーやコピーライターなどの専門職の直感やセンスのみに依存するものと思われがちである。

しかし、クリエイティブワークは、課題解決に向けてさまざまなメディアを活用するための戦略活動であるため、複数のプロセスから構成されている。それらの活動を明確に定義することは、専門職と発注者をつなぐ共通言語としての機能を果たすものだといえる。

このため、クリエイティブワークの作業の流れと内容を理解することで、センスや直感のみに頼らず、適切なプロセスを踏みながらロジカルに戦略を練ることが可能となる。

メディアを活用し、質の高い情報伝達を実現するためには、受注者となる専門職の知識や経験を活かしてクリエイティブワークを進めることだけでなく、発注者のクリエイティブワークへの理解度が高いことも重要な要件となる。

発注者・受注者の双方がクリエイティブワークへの共通認識のもと、情報を共有して作業を進めることが、企画・製作段階でのトラブルを防止し、メディアの効果的な活用につながる。

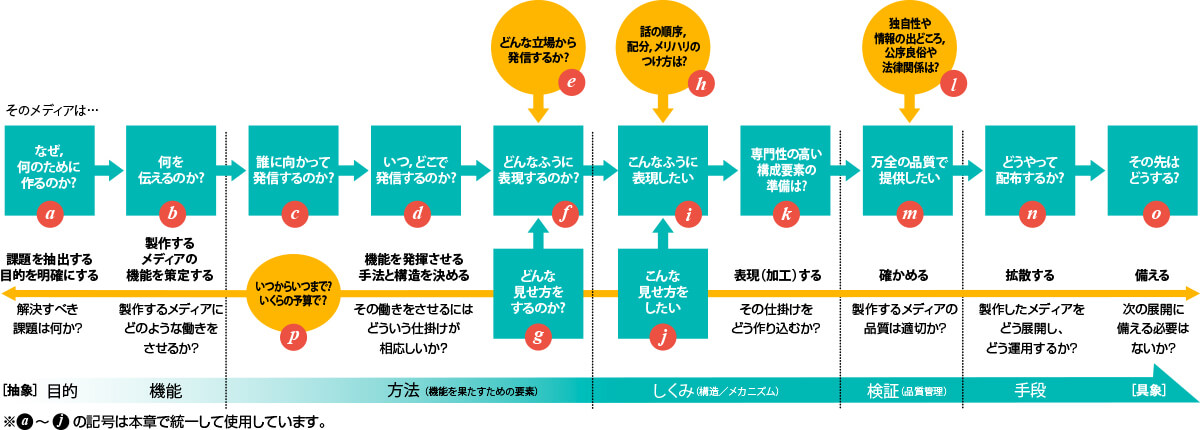

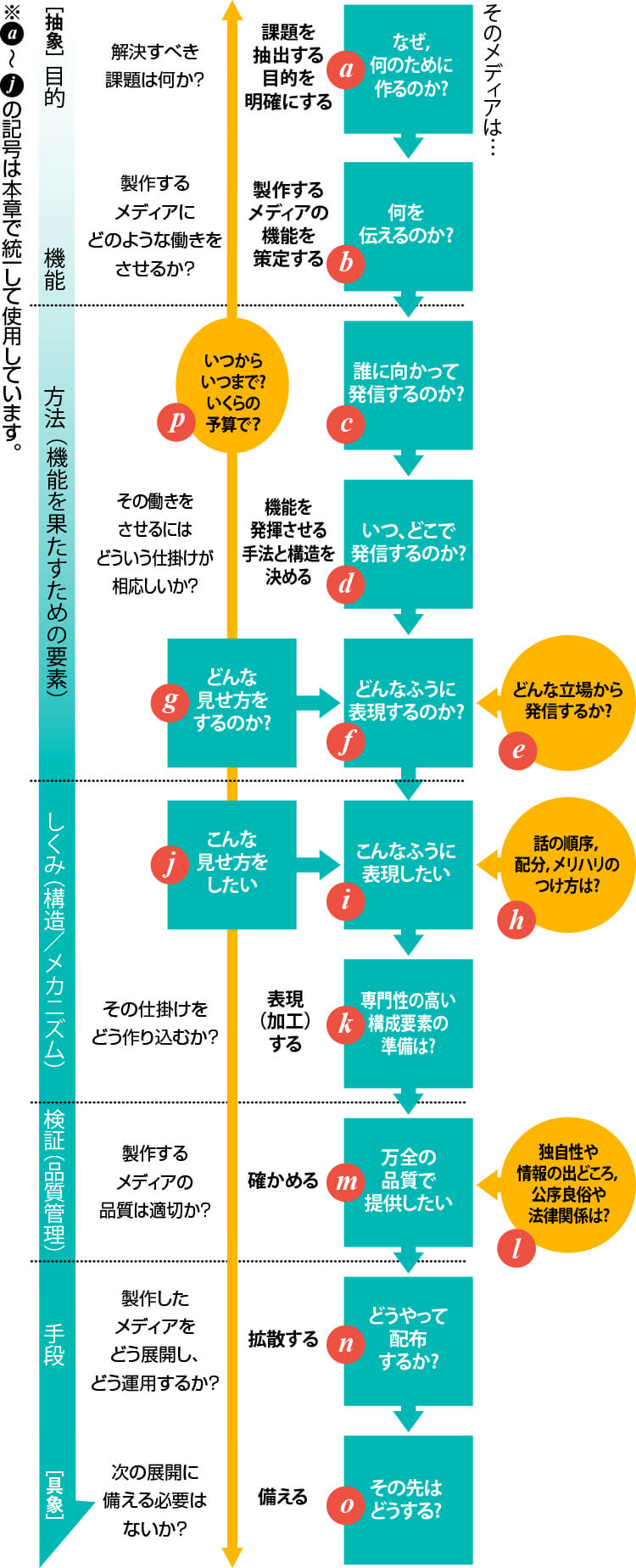

クリエイティブワークの基本アプローチ(例)

効果的なメディアを製作するためのクリエイティブワークでは、全体計画と情報共有が不可欠となる。

相互の認識のズレを防ぐためにも、事前準備として、まずは以下の図に示したポイントについて、受発注者間で情報が共有されているか確認しておく必要がある。

登場

人物

新田 沙知(にった さち)

仮野市役所の観光推進課へ配属となった、郷土愛の強い新人公務員。

ここでは、観光パンフレット企画制作のリーダーとして、一連のプロセスを懸命に学び、実践していく。

大久保 太朗 (おおくぼ たろう)

さまざまな業務実績を持つ仮野市観光推進課長。

新人とはいえアイデアと表現力を持つ新田沙知に期待し、アートディレクター・作田正樹の力を借りて沙知の成長に力を注いでいる。

作田 政樹 (さくた まさき)

クリエイティブワークを最前線で実践してきたフリーランスのアートディレクター。

大久保課長の甥っ子でもある。

叔父である大久保課長のもと、社会貢献を志し、仮野市役所で作る出版物のアドバイザーをボランティアで行っている。

南 明里 (みなみ あかり)

仮野市に本社を置く印刷会社に勤務するクリエイティブディレクター。

高いヒアリング能力と鋭い観察眼を活かした豊富なアイデアが好評。スタッフの感性や技術を遺憾無く発揮してもらうため、現場では明るい雰囲気作りと、緻密なディレクションを心がける。

鈴木 裕太 (すずき ゆうた)

南と同じく、仮野市に本社を置く印刷会社に勤務する営業部員。

留学経験で得たマーケティング知識とボーダレスな視野で、次々と新たな顧客サービスを提案し、好評を得ている。マネジメント見地から、クリエイティブワークへの提案も積極的。

第1話

クリエイティブワークの必要性と情報整理

ケーススタディの第1話では、メディア制作に必要な準備や情報整理など、クリエイティブワークの必要性を解説している。

リニューアル

Renewal

リニューアル

Renewal

メディア製作の現場では、改訂や増刷を含め、複数の意味で使用される。

何をどう変えるために、どういったコミュニケーションを図ろうとするのかを考えながら、すでにあるメディアで使ってきた原稿を構成要素として再使用するのか、あらゆる掲載情報を全て再収集し、ゼロから作り直すのか、製作手法によってその作業量は大幅に変わる。

アートディレクター

Art Director

アートディレクター

Art Director![]()

広告や販売促進用ツールの企画・製作現場において、主に視覚表現の方向性を決定する役割を担う。

コピーディレクター(コピーライター)と連携し、チームワークを支えるデザイナーやカメラマン、イラストレーターなどを統括し、質の高い発想や技術を引きだす。

原稿 げんこう

原稿 げんこう![]()

一般に、観光案内を目的としたパンフレットなどは、文章(テキストデータ)だけでなく、その文章を分かりやすくするために、写真、イラスト、表組、グラフなども使用されるが、現場では、それらすべてを「原稿」として取り扱う。

原稿は独自に内製するだけでなく、精度や表現力を高める目的で専門職に依頼するケースもある。

また、表組やグラフに盛り込むデータには、専門機関の認証など客観的な裏付けが必要とされることもあり、出典の確認や、著作権などの法律への配慮も必要となる。

原稿の準備には、依頼や契約、進捗管理などを含め、手間のかかる作業でもあるので、スケジュールにゆとりを持つことが望ましい。

メディアMedia

メディアMedia![]()

広告、広報、販売促進など目的に合わせ企画・製作され配布される「情報伝達媒体」のこと。

パンフレット、カタログ、チラシ、店頭 POP、パッケージ、Web などの総称として使用される。また、コミュニケーションツールとも呼ばれる。

共有 きょうゆう

共有 きょうゆう

クリエイティブワークはチームワークが基本であるため、情報の共有が重要になる。

例えばスケジュールや予算に関する情報に加え、各種原稿を作成するための資料類、テキストデータや写真・動画、イラストなどの管理・運用情報などを共有することで、刻々と変化する状況に対し、互いの認識のズレや誤認により発生するトラブルを防止することが可能になる。

なお、情報共有のためのツールとして、発注者が作成するオリエンテーションシート、受注者が作成する企画提案書、最終的な業務内容を示す仕様書などがある。

目的 もくてき

目的 もくてき![]()

情報の発信者にとってメディアを作ることは「手段」を講じることであって、「目的」ではない。観光パンフレットであれば、それを読んでもらうことで、どれだけ読者に我が街の観光資源を知ってもらい、好感をもって記憶され、来訪を実現することが目的である。

さまざまな手段を講じる作業の中にあっても、本来の「目的」を常に意識しておく必要がある。

ターゲット

Target

ターゲット

Target![]()

情報を伝えたい相手を指す。

プロジェクトが狙うターゲットの性別、年齢、世代、嗜好などを踏まえ、相手にふさわしい情報選択と表現手法を適用することが、訴求効果の向上や、ムダな作業の抑制につながっていく。例えば、観光パンフレットなどでは、ターゲットに海外からの来訪者が加わるケースも多いため、複数言語でのコミュニケーションをカバーする必要が生じる。この場合、文字原稿を作るには「翻訳」が必要となるため、何種類の言語で情報を掲載するのか、メディアは言語ごとに製作するのかの判断などに加えて、言語ごとの校正も必要になる。

情報の発信にあたっては、どんなターゲットと、どのような関係を築きたいのかをしっかりと思い描き、狙いを定めておくことが重要になる。

プライオリティ

Priority

プライオリティ

Priority![]()

伝えたいことがたくさんあったとしても、それが相手にとって聞きたいこと、知りたいこととは限らない。

このため、提供情報には優先順位を付けた適切な編集と取捨選択が必要になる。

クリエイティブワークの現場では、メディア上でも現実の世界同様に

TPO(時、場所、場合)を意識し、「トーン&マナー」という手法で、製作物の品質を検証・評価し、発信側の「らしさ」を兼ね備えたメッセージを心掛ける。

差別化 さべつか

差別化 さべつか![]()

他のツールとの類似性を喚起せぬよう注意し、差別化を意識して独自性を追求し「他との違い」をアピールすることで、メディアの効果は高まる。

一方で、昨今はSNSなどで「炎上」したり、サイバー攻撃にさらされるといったリスクもあるので、読ませ方や見せ方などの表現方法には、細心の注意が必要である。

専門業者 せんもんぎょうしゃ

専門業者 せんもんぎょうしゃ

印刷会社や広告代理店、広告製作会社は、クリエイティブワークの依頼先として代表的な業者である。

ただ、それぞれ業態が異なるため、プロジェクトの条件や制約に合致した業者選定がカギになる。依頼内容や方針がある程度まとまったタイミングで、まずは専門業者へ相談し、提案書や見積書作成を依頼し、比較検討することが望ましい。

専門職 せんもんしょく

専門職 せんもんしょく![]()

クリエイティブワークには、それぞれの領域で職能を発揮する専門職が存在する。

以下はその一例であり、業種、業態、規模や地域性などにより、複数の担当領域を兼務するケースも多く見られる。

| プロデューサー | クリエイティブワーク全体の予算管理、スタッフのキャスティングなど、企画から完成までを統括・指揮し、成否についての責務を担う。 |

| クリエイティブディレクター | 文章表現・視覚表現など表現全体の方向性を策定し、現場での監督・指揮を担当する。 |

| コピーディレクター | 文章表現の方向性を策定し、コピーライティング現場での監督・指揮を担当する。 |

| アートディレクター | 視覚表現の方向性を策定し、デザイン現場での監督・指揮を担当する。 |

| エディター(編集者) | コピーライティング、デザインといった具体化作業へと進む前に、メディアの目的に応じて情報材料を収集し、取捨選択、組み合わせ、調整を図り、ボリュームやページ展開を最適化する。 |

| コピーライター | コピーディレクターの指示に基づき、文章表現の具体化(コピーライティング)を進める。ディレクターやデザイナーとの協業で、独自性や方向性(コンセプト)が的確に伝わるよう言葉や文章に具体化していく作業も担っている。 |

| デザイナー | アートディレクターの指示に基づき、タイポグラフィ(図版や画像を含む版面・画面における文字組の最適化)や、レイアウト、カラーリングなどの作業を進め、ツールの視覚化を推進していく。 |

| カメラマン(フォトグラファー) | 人物、物品、現場(状況)などの静止画や動画の撮影を行い、写真技術から好ましいイメージを喚起していく。 |

| イラストレーター | 絵画や図の描画技術により、ツールに掲載された手順、構造、考え方、状態などをより分かりやすくすること、好印象を喚起していく。 さまざまな作風があり、コンピュータグラフィックスやマンガなど表現技法は多様化している。 |

責任 せきにん

責任 せきにん

完成したメディアだけでなく、専門職によって作成されたコピーや写真、イラストなどにも著作権が存在することを考慮し、権利関連の契約や疑義が生じた場合の対応について、事前に当事者間や専門家、法務取扱部署などに確認しておくことが望ましい。

また、問い合わせ先を準備し、メディアには必ず連絡方法を記載するなど、発信主体としての責任を持ち、個人情報や肖像権、公序良俗に反しない適正な配付・運用が必要となる。

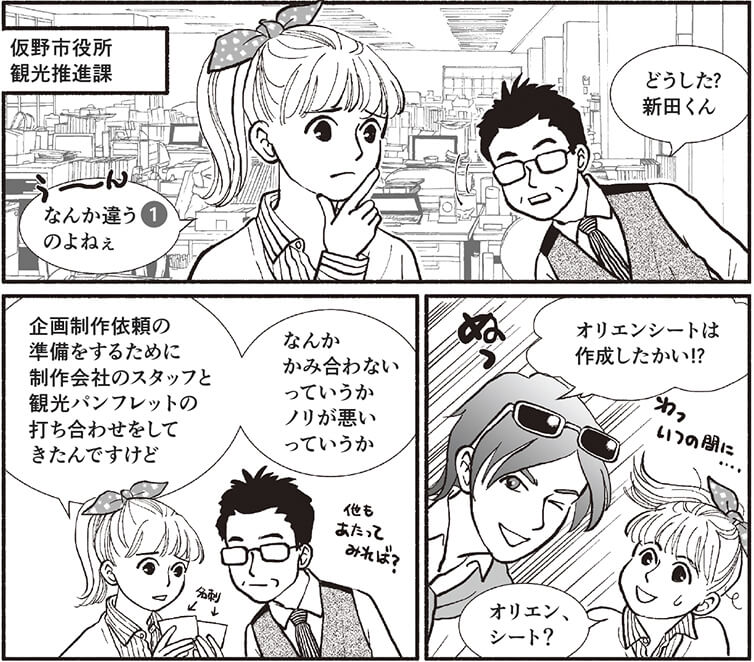

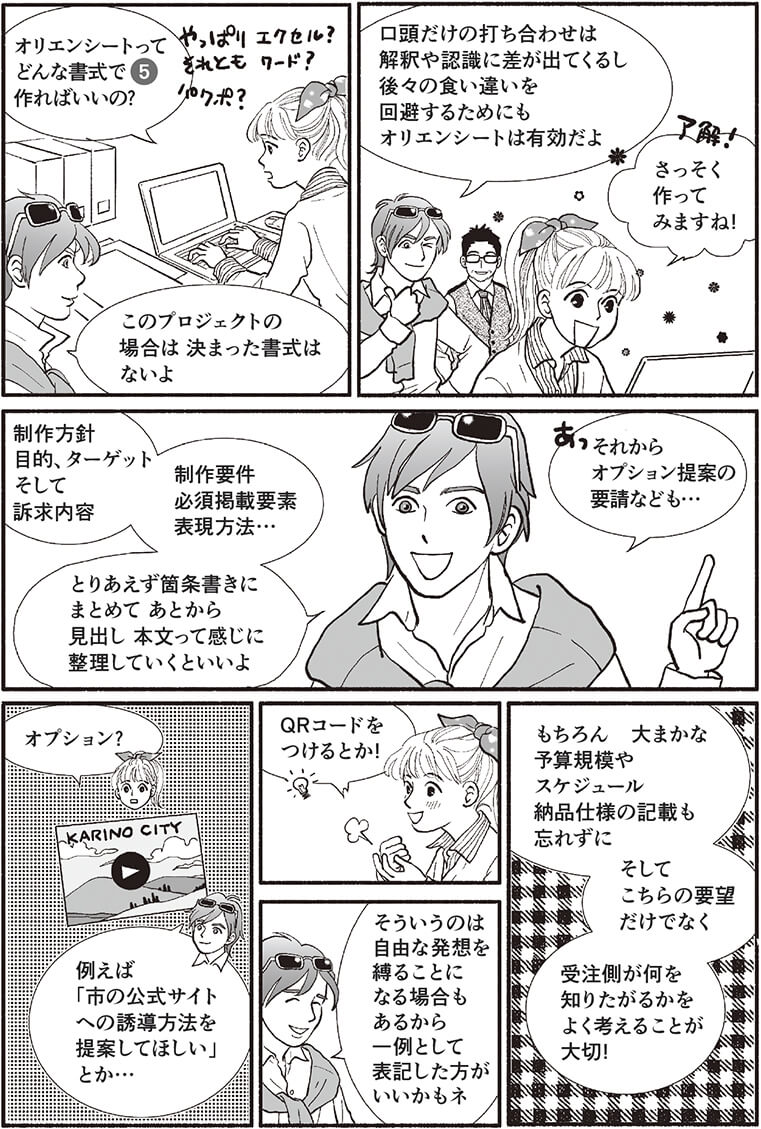

第2話

オリエンテーションシートの作成プロセス

ケーススタディの第2 話では、メディア制作について、発注者が課題や各種要件を整理し、受注者に伝えるた めの「オリエンテーションシート」(略称:オリエンシート)の作成プロセスを解説する。

なんか違う

なんか違う

クリエイティブワークでは、受発注者間でプロジェクトの情報を共有することが重要である。しかし、発注者が全体的なイメージのみで、「大きく」「明るく」「ピッタリの」「ワクワクする」などの抽象的な表現を用いて情報を伝えた場合、性別や世代、地位や立場の違いなどで喚起されるイメージが異なり、結果的に、受発注者間で温度差を感じてしまうことになる。

このような温度差を可能な限り払拭するために、プロジェクトの情報を項目別(目的、ゴール、ターゲット、メッセージ、表現方法など)に整理したオリエンテーションシートを作成することが必要になる。

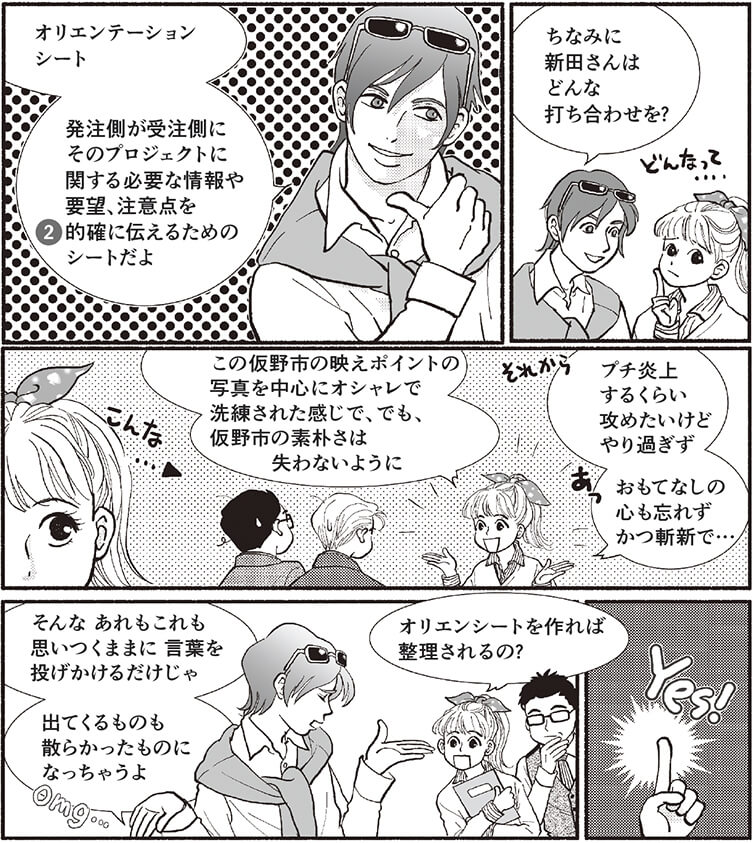

的確に伝える

的確に伝える

プロジェクトの情報共有に当たり、目的やゴール、ターゲットを示すだけで、受注側が的確な提案で応えてくれるとは限らない。

対象となるプロジェクトにふさわしい表現方法を得るためには、受注者の自由な発想を阻害してしまうことに注意を払いつつ、発注側の要望を項目別に的確に伝えることが必要になる。例えば、「著名人、タレント、モデルの起用やセット作り、撮影等は不要」との制約を設けることや「昨年の予算は○○程度」とプロジェクトの規模を例示することなどが考えられる。

また、法律や公序良俗、規約等のほか、提案に対する評価基準などについても、発注者と受注者が共有する情報として整理し、的確に伝えることが必要である。

どんなふうに駆使したらいいかわからない

どんなふうに駆使したらいいかわからない

クリエイティブワークにおいて、受注者が専門的な知識や技術を駆使しようとしても、発注者が手持ちの情報や素材の全てを強調したり表現の方法を細かく指定したりすると、受注者は表現の領域について制約を感じてしまう可能性が高くなる。

クリエイティブワークでは、ターゲットに「どうしてほしいのか」、メディア使用後の「望ましいゴールは何か」など、発注者が重要視する情報を受注者に分かりやすく伝え、クリエイティブワークの専門職としての知識や技術を持つ受注者から、情報の取捨選択やアピールの方法など、表現の領域に関しての提案を受け付けることが望ましい。

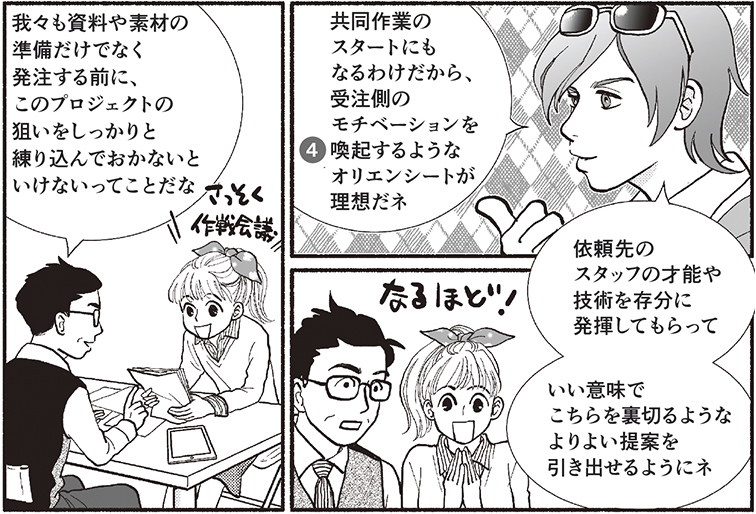

モチベーションを喚起するような

モチベーションを喚起するような

クリエイティブワークの核心はアイデアである。優れたアイデアがあれば、ターゲットに新たな視点への気付きを促し、高い満足感を与えことができる。

受注者に潜在するアイデアを触発し、継続的にモチベーションを喚起していくには、発注者と受注者の活気のあるコミュニケーションが不可欠である。

オリエンテーションシートの作成時には、受注者の知識や技術を前向きに発揮してもらえるよう、発注者の期待が伝わる記述を心掛けたい。

どんな書式

どんな書式

官公庁などで指定されている場合を除き、オリエンテーションシートに決まった書式はなく、発注者が考えるプロジェクトの目的やゴール、ターゲットなどを項目別に整理して記載することが基本となる。

なお、契約に関わるため、評価基準、権利関係などについては明確に記載する必要がある。また、受注者を競合(コンペティション)形式で選定する場合は、公平を期す上で、審査方法についての記載が必須となる。

予算はオリエンテーションシートに記載する項目の一つになるが、予算を提示せずに提案を求めるケースもある。

オリエン(オリエンテーション)

オリエン(オリエンテーション)

クリエイティブワークを進める上で、プロジェクトの概要を説明するためにオリエンテーション(説明会)を開催する。ここで、作成したオリエンテーションシートを配布する。オリエンテーションシートの内容については、オリエンテーションにおける質疑応答を行うことで、疑義の解決や認識のズレなどを防ぐことが可能である。

なお、オリエンテーション終了後、受注者は「与件の分析」「提案の趣旨」「進行スケジュール」などを「企画書」としてまとめ、「カンプリヘンシブ(カンプ)」と呼ばれる制作物の試作サンプルと、一連の業務に対する見積書を添付し、発注側に対してプレゼンテーション(提案)を行う。発注者は受注者のプレゼンテーションに対し、評価や採否を適正に回答する義務があり、その評価はオリエンテーションシートに沿って行

う必要がある。

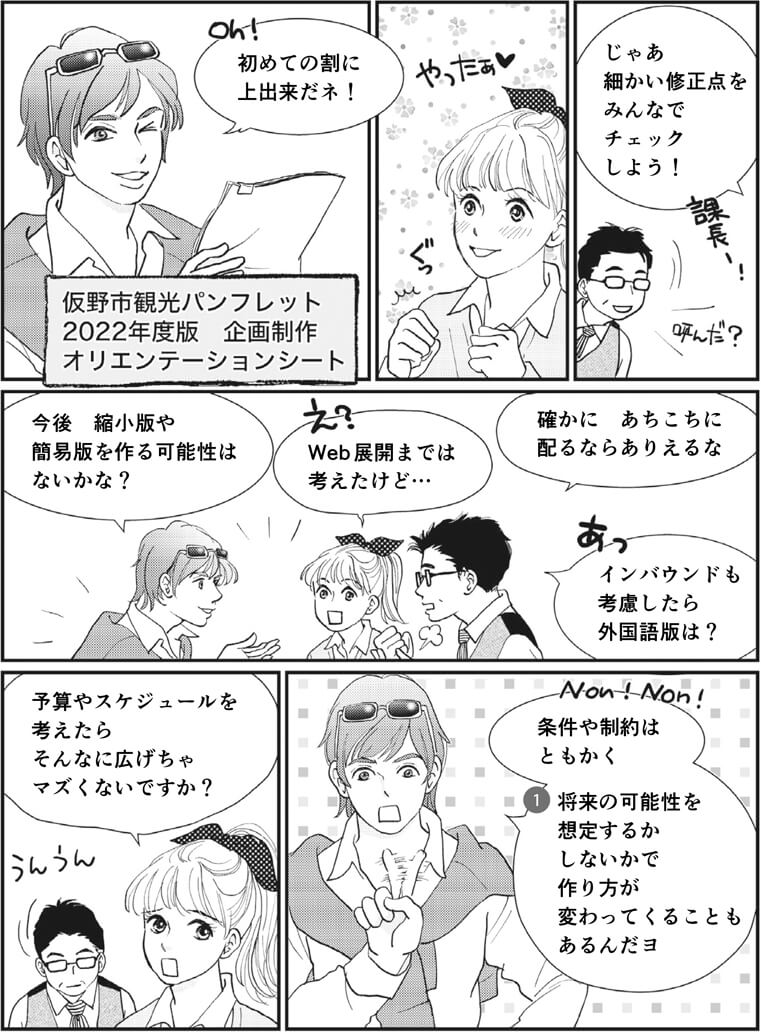

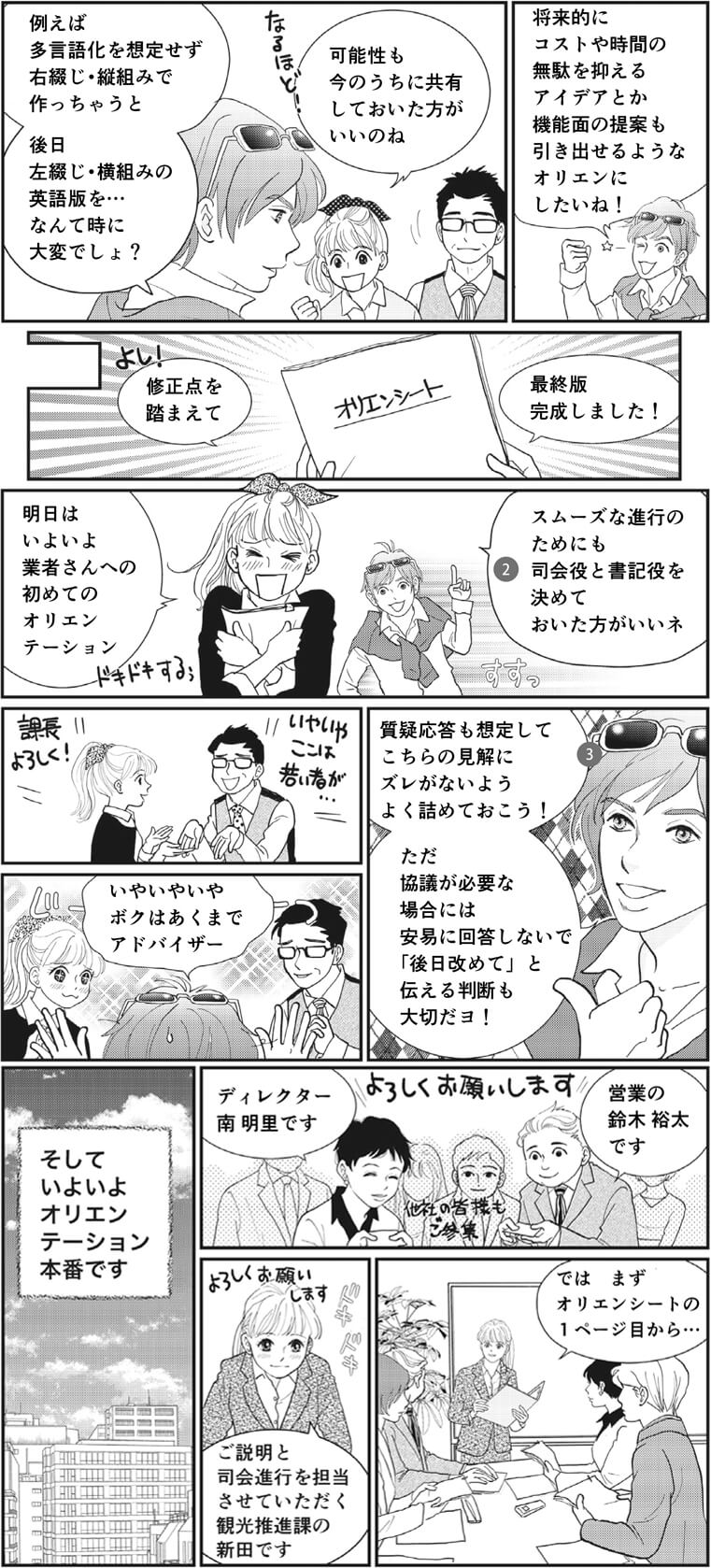

第3話

オリエンテーションの実施

ケーススタディの第3話では、作成したオリエンテーションシートを組織内で検証し、オリエンテーションを実施するまでのプロセスを解説する。

将来の可能性

将来の可能性

制作物は、納品後も環境の変化に応じて、改訂版・簡易版・縮刷版などの追加、Web・広告など他媒体との連動、英語などの外国語版への再編集といった展開が必要になるケースもある。

発注者が、将来のコミュニケーション手法の変化を予測し伝えることで、受注者も編集やデザインデータの構造などに配慮した制作作業が可能になる。

また、掲載情報の中には、著作権などの関係から、掲載期間や展開媒体の種類、二次利用に関する制約が存在することもあるため、オリエンテーションの段階で、将来の展開を踏まえた提案を求めることが必要になる。

司会役と書記役

司会役と書記役

オリエンテーションでは、受注者への説明が多岐にわたり、補足説明や注意喚起などに時間を要することも多いため、スムーズな運営と進行を担う司会者を任命しておくことが望ましい。また、専門用語や抽象的な表現も多くなるので、思わぬトラブルに備え、双方の会話を記録する書記役の参加が望ましい。

見解にズレ

見解にズレ

綿密に打ち合わせて開催したオリエンテーションでも、説明を進める中で気付いた矛盾や質疑応答により発覚した新たな情報の必要性など、再確認や再調整が必要になるケースもある。そのような場合は、その場での安易な回答は避け、後日改めて確定情報を伝達する旨、参加者に伝えておく。

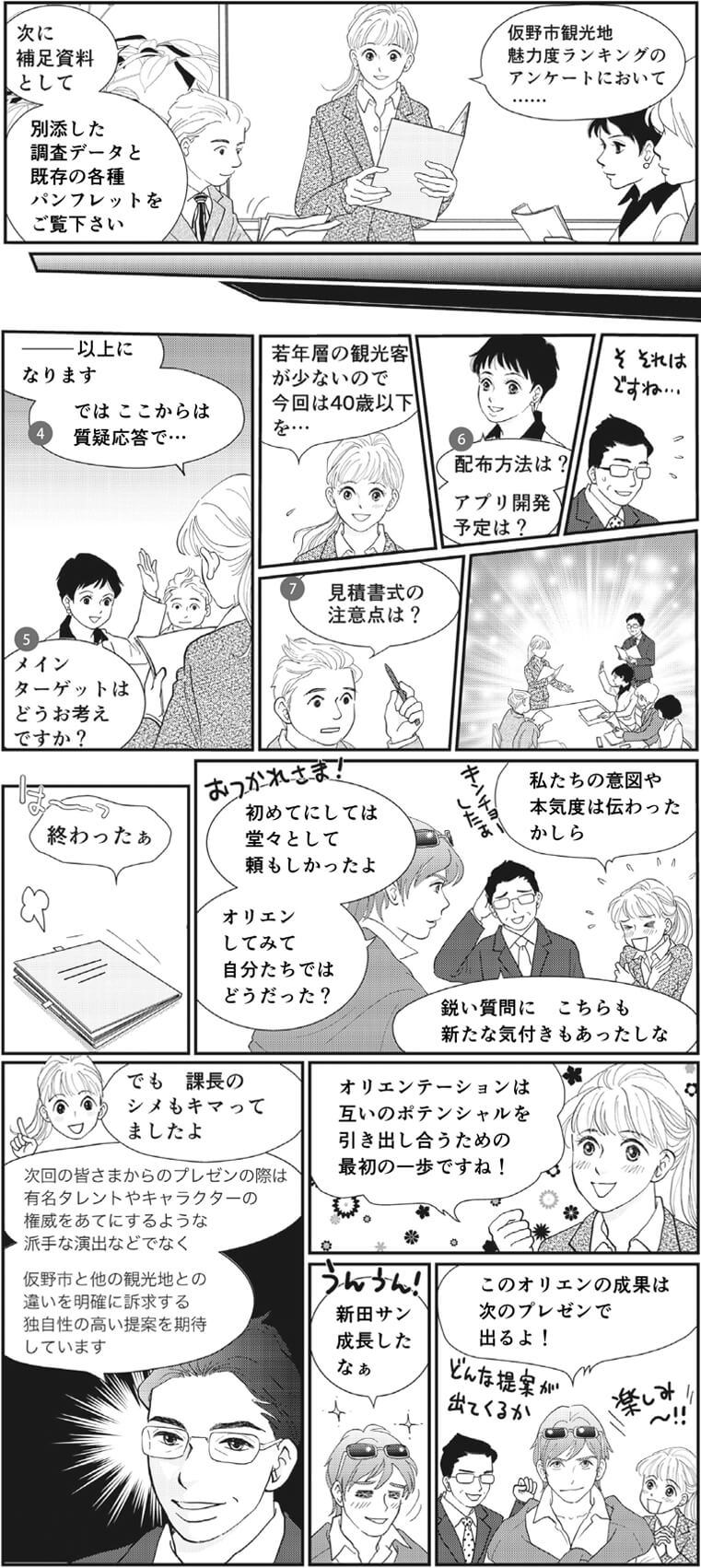

質疑応答

質疑応答

受注者は、制作物を効果的なものとする「コンセプト」※1を策定するための質問をすることも多い。

発注者は、受注者の質問に対し、解決すべき事象や問題、期待される機能、その機能を発揮させる手法やメカニズムなど、「目的」と「手段」を明確に応答することを心掛けたい。

※1. 問題解決のための全体的な理念や概念

メインターゲット

メインターゲット

クリエイティブワークはマーケティング活動の一翼を担うケースが多く、訴求対象を「標的」に例え、核心と見据える対象を「メインターゲット」、周囲を取り巻く対象を「サブターゲット」と呼ぶこともある。それぞれの特性だけでなく、ポジションや関係性を理解しておくことも重要である。

配布方法

配布方法

配布方法はクリエイティブワークの方向性や制作物のデザインにも影響を及ぼす。手渡しするのか、目立つ場所に並べてピックアップさせるのか、発送するのか、事前に主な配布方法を設定しておく必要がある。

書式

書式

クリエイティブワークは、発想や発案、表現などを具現化していくため、実務的に理解されにくい作業も多い。

これらの内容を企画書や見積書などの提出物に記載して伝えていくことになるが、発注者が指定する書式がある場合は、サンプルなどを使って相互に確認しておくことが望ましい※2。

※2. コンペ形式となる案件では、書式の違いもクリエイティブワークの一端と見なされ、評価基準とされる場合もある。